La Cité de Beutre

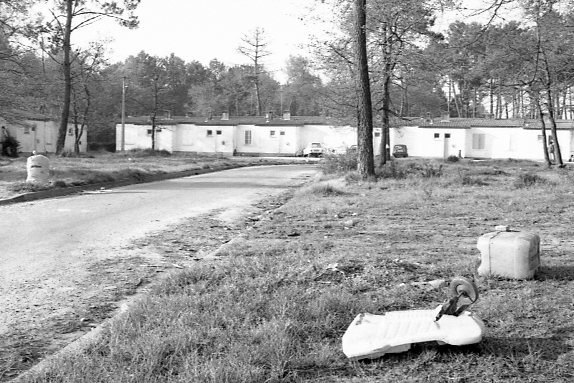

La Cité de Beutre a été conçue comme un lieu de transit, une solution temporaire de logement.

Les habitations sont des maisons groupées, aux volets colorés et bordées de petits jardins, construites entre les années 1968 et 1970 pour loger des travailleurs migrants et assurer la dernière phase de relogement liée à l’aménagement du quartier de Mériadeck. D’abord conçu comme provisoire « cité de transit » ou « cité d’urgence », le patrimoine s’est au fil du temps pérennisé sans pour autant faire l’objet d’une programmation de travaux permettant de moderniser ces logements.

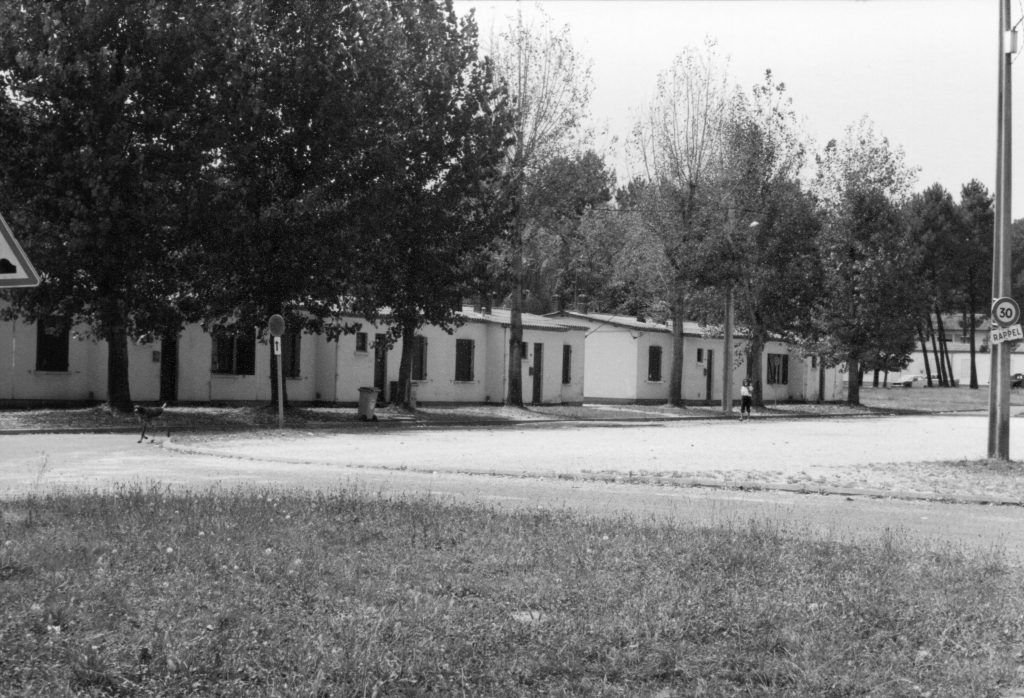

Cette cité perdure encore aujourd’hui, accueillant jusqu’à 4 générations de familles. Les baux se sont transmis de génération en génération. Des parents aux enfants, entre fratries ou par des mariages, il n’est pas rare qu’une famille habite plusieurs maisons de la cité. La cité de Beutre est ainsi plus qu’un quartier dans le quartier, une vraie communauté – avec son histoire et ses liens.

Face aux dégradations du temps, de nombreux habitants ont entrepris eux-mêmes des travaux, ce que l’on nomme des « autoconstructions ». Chacune des 93 maisons a été transformée à sa façon, divisée, étendue, ouverte vers l’extérieur. Ces transformations se veulent une réponse à plus de 50 ans sans réhabilitation. Il a été envisagé un temps une opération de démolition-reconstruction. Une autre option a été retenue récemment : celle de considérer « Beutre » en tant que patrimoine humain, l’aboutissement d’une collection de vies et d’histoires ayant fortement contribué à la création d’une identité singulière qui ne peut pas être ignorée.

Depuis 2019, une équipe d’architectes et de paysagistes a démarré un travail de terrain consistant à relever les modifications faites par les habitants et celles souhaitées, mais non réalisées, afin de les intégrer dans la réhabilitation complète de la cité qui est en cours.